ジアミンアレルギーとの付き合い方-私の経験と、現状報告

- 2025.08.12

- アレルギー

こんにちはMIOです

突然ですが、皆さんはヘアカラーをした後、頭皮のかゆみや赤みに悩まされたことはありませんか?

もし心当たりのある方は、もしかしたら私と同じ「ジアミンアレルギー」かもしれません。今回は、私がこのアレルギーとどのように向き合っているか、これまでの経験と現状、そして実践している対策についてお話ししたいと思います。

異変を感じたのは?

私が異変を感じ始めたのは、今から数年前のことです。もともと美容室でトレンドのヘアカラーに挑戦したりと、特に問題はありませんでした。私は、現役美容師時代に手荒れをして入院→ドクターストップの経験があります。その後、手や顔に出たアレルギー症状は治りましたが、ストレス、疲労、花粉シーズン、ホルモンバランスが乱れてが出ているタイミングでヘアカラーを行うと数時間後から頭皮にかゆみを感じるようになったのです。

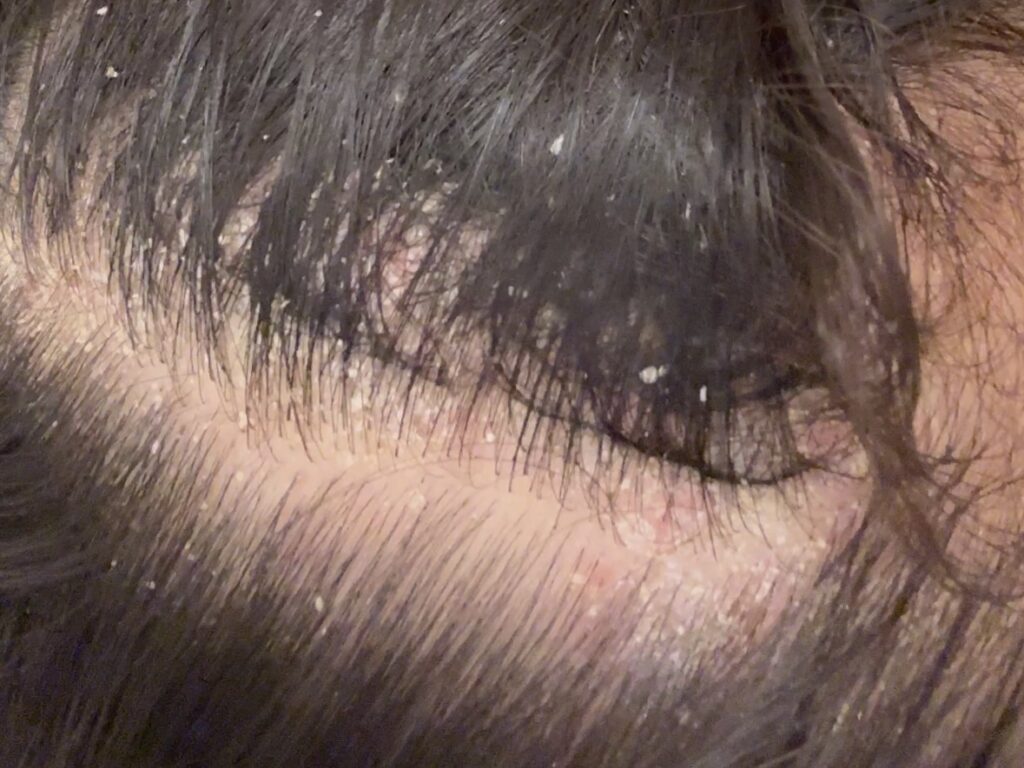

最初は「乾燥かな?」「たまたまかな?」と軽く考えていたのですが、回を重ねるごとに症状は悪化。かゆみは治らず、痒みや膿その後フケのような乾燥、赤み、時に顔や目まで赤くなり、むくんでしまうようになりました。

自分でもアレルギーの勉強をしていたのでこれは、アレルギーだと実感しました。

これまでの蓄積でヘアカラー剤の主成分である「パラフェニレンジアミン(PPD)」という化学染料に、アレルギー反応を起こってしまっていると感じました。アナフィラキシーショックになる可能性もあるため、一度アレルギーを発症すると、今後ジアミンが含まれるヘアカラーは使用できないとよく言われています。

諦めきれず挑戦

私は、諦めるのが苦手なタイプです。方法はいくらでもある。と言い聞かせどうにか騙し騙しできる方法を模索しました。もちろん自己責任で。その後も、カラーを諦めきれず根本に塗布しないゼロテクを美容師さんにしていただいたり、好ましくない時は根元を2、3cm空けて塗布してもらうなどでなんとか施術していました

そんな時、ハイトーンを諦めた私に「バレイヤージュ」という毛先に向かって明るくなる、頭皮にもカラー材を塗布しなくてもいいカラーに出会いました

バレイヤージュとは

「ほうきで掃く」というフランス語の言葉です

バレイヤージュカラーは、髪をほうきでざっと掃くように、ハケを使って明るい色を入れるカラーリング方法で表面に明るい色を入れることで、髪に立体感や奥行きが生まれ、ハイライトのような役割を果たしますものです

また、毛先に向かって明るい色味に変化するため、出来上がりがグラデーションのようになるのも特徴です。

そして数回トライ!今だからこそ分かりますが根本のジアミンを回避しているわけではないので結果的に数回でまたアレルギー症状発症でした。

ゼロテクに出戻り

その後、ハイカラーを諦めて、頭皮に薬剤をつけない技術のゼロテクでの施術に出戻りです。

おかげで髪はどんどん綺麗になっていき、痒さのストレスも緩和していきました

もちろんメリットもデメリットがありますが、私は前向きに考えてました。

ところが、最近ついにゼロテクでもアレルギー症状は悪化するようになりました

医療関係者の方が見たらアナフィラキシーになる恐れがあるので危険行為だと思います。このブログは実体験を書いているため、推奨しているわけではありません。実体験を記したものになります。

アレルギーの際に塗っている薬

アレルギーの症状が出た時に使用している薬は、皮膚科で処方してもらったステロイド軟膏です。

アクティベートローション(ステロイド 即効性)

ケトコナゾールローション(ゆっくり再発防止)

かゆみや炎症がひどい時に患部に塗布すると、症状が和らぎます。しかし、一番大切なのは「アレルギー反応を起こさないこと」。根本的な解決策ではないので、あくまで緊急時の対処療法として使用しています。

次の挑戦

そもそもまつ毛エクステでも主成分を変えなければ一時的に防げても、結果は変わらない。っと実感してサロンでは主成分が全く異なる接着剤にて新たな可能性を広げていっているのに…自分ごとになると認められない自分がいるのも確かです。だからこそ、お客様の気持ちに近い気持ちを持っているのはここから来ると思います。

しかし、散々あらがいましたので今後は新たな自分に合った道に進みます。

ということでジアミンフリーの製品や、対応美容師さんとアレルギーについて上手く付き合いながら、自分らしいスタイルを見つけていきます。

もし、今ヘアカラー後のかゆみや肌荒れに悩んでいる方がいらっしゃったら、自己判断せずに、まずは専門医に相談してほしいと思います。

安心して使える代替手段はたくさんあります。またサロンに行ったレポート書きます

アレルギーと向き合い、自分に合った方法を見つけることで、これからもヘアスタイルを楽しみ続けられるはずです

このブログが、同じ悩みを持つ方の少しでもお役に立てば嬉しいです。現状報告でした

-

前の記事

羽マツエク とは? 2025.08.07

-

次の記事

記事がありません